jtbc의 비밀독서단이라는 책 소개 프로를 챙겨 보고 있는데 거기에서 소개되는 걸 보고 마침 도서관에 있길래 대출. 내가 혼자 책을 고르다보면 워낙 심하게 편식하는데 요즘은 이 프로 덕에 이래저래 다양한 장르를 접할 수 있어 좋다.

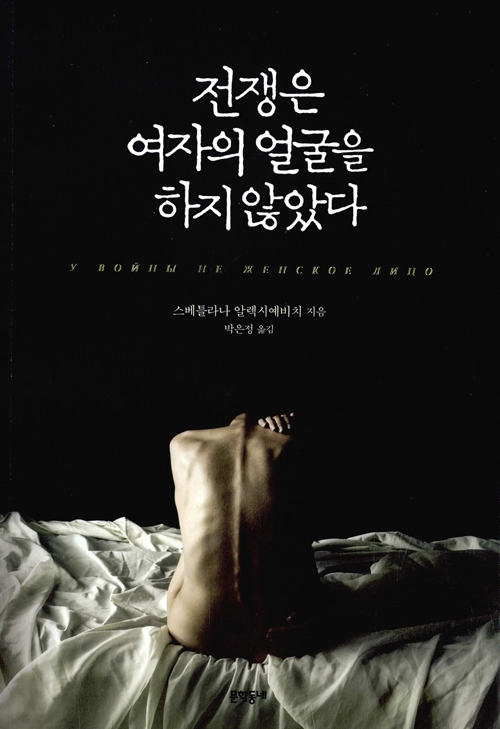

이 책은 정말 내 의지로 고를 일은 절대 없었을 2015년 노벨 문학상 작가의 대표작으로(노벨상 수상작가 작품들은 작품성이 너~무 높아서 내 취향이 아닐 것 같은 편견이 있어서…-_-), 우리가 흔히 생각하는 전투의 명칭과 전선의 활약 등을 기준으로 정리된 전쟁사가 아닌 그 안에서 남자들과 똑같이 총을 들고 지뢰를 제거하고 전투기를 몰며 싸운 ‘여자들’의 증언만으로 모은 전쟁 기록이다.

처음에 읽기 시작하면서 도대체 이거 언제길래 이렇게 여자들이 많이 참전했던 걸까 했는데 소련군만 2900만명/독일군 1800만명(이거 무슨 전쟁 시뮬레이션 게임에서 유닛 동원하는 것도 아니고 사람 숫자가 비현실적일 정도)이 동원됐다는 2차대전 중의 독소 전쟁에 대한 이야기로 보통 학교 때 세계 2차대전을 배워도 거시적인 흐름? 만 훑어 가다보니 구체적으로 이렇게 미친 전쟁(전쟁은 처음부터 미친 짓이지만)이 있었다는 걸 나는 처음 알았다. -_-;

읽으면서 맨 처음 눈에 들어오는 건 이 시절은 정말 ‘개인’보다 ‘이념’으로 사람들이 살고 있었구나, 하는 점?

전선에서 남자들이 하염없이 죽어나가고(책에 끊임없이 나오는 이야기는 열명이 전쟁에 나가 한 명이 돌아오거나, 다섯 명 중에 한 명이 돌아왔다거나…) 마을에 점점 여자들만 남는 상황에서 이 기록에 등장하는 여자들은 누가 강제로 징집한 게 아니라 자진해서 나이가 어리다고 안 받아주더라도 기를 쓰고 최전선으로 나아간다. 열넷, 열다섯 소녀들이 그렇게 전쟁터에 던져지면 남자들과 똑같이 싸웠고 남자들은 돌아와서 전쟁이 영광으로 남았지만 아이러니하게도 여자들은 모두 자신이 참전했다는 걸 숨기고 쉬쉬한 채, 혹은 사람들에게 외면당한 채 남은 세월을 보낸다. 전쟁터 한복판에서는 서로 의지하는 동지였지만 전쟁이 끝나니 그녀들은 그저 ‘사람을 많이 죽인 독한 여자‘로 남는다.

4년을 꼬박 전쟁터에서 보내고 돌아온 어떤 여군은 집에 돌아온지 사흘만에 엄마가 아침에 짐을 싸놓고 조용히 그녀를 깨운다. 너에게는 아직 시집을 안 간 여동생이 둘이나 있는데 전쟁에 참전했던 언니가 있으면 누가 걔들을 며느리로 들이겠느냐고, 집을 나가 달라고…

전쟁터에서 만난 남자와 결혼하기 위해 남자의 집에 함께 찾아가니 그 집 부모들은 질색을 한다. 그런 며느리를 들이면 그 집 딸들은 혼사길이 막힌다고.

장애가 있는 아이를 낳았는데 남편이 면전에서 ‘당신이 그렇게 사람을 많이 죽였는데 멀쩡한 아이가 나오겠느냐’고 다그친다.

여자들이 구술하는 전쟁은 정보보다는 감정이 축이 되기 때문에 더 처연하고 아프다.

그녀들은 이상하리만치 그 전쟁 한복판에서 유난히 ‘아름다웠던’ 어떤 것들을 기억하고 십대의 너무나 예뻤던 동지들을 회상한다. 저쪽 동네 여자아이들이 그 나이대에 얼마나 아름다운지를 생각하면 빈말이 아니라 정말 전쟁터 한가운데에서 그녀들은 얼마나 안타까울만큼 곱디 고왔을까.

“나는 전쟁 내내 다리를 다칠까봐 겁이 났어. 나는 다리가 예뻤거든. 남자들이야 다리가 어찌되든 무슨 상관이겠어? 남자들은 설사 다리를 잃는다 해도 그렇게 무서운 일은 아니었어. 어쨌든 영웅이 될 테니까. 결혼도 문제 없고! 하지만 여자가 다리병신이 되면, 그걸로 인생은 끝난 거야. 여자의 운명이지….”

전투 중에도 소녀들은 남자와 같은 일을 하지만 남자가 아닌 여자로 전쟁을 겪고 느끼며 견뎠고,

“마지막까지 나를 두렵게 한 건 딱 하나였어. 흉측한 꼴로 죽어 누워 있는 것. 그건 여자이기에 갖는 공포였지. 제발 포탄에 맞아 갈가리 찢기는 일만 없기를 바랐어. 그게 어떤 건지 나는 알거든. 내가 그 시신들을 수습했으니까…”

각각의 사람마다 사연은 너무나 많고 열몇줄의 회상에도 아픈 전쟁 영화 한편은 찍을 수 있을 만큼 안타까웠다.

70여년 전의 그녀들의 이야기를, 내가 ‘여자’이기 때문에 공감하고 아파서 읽으면서 무심코 눈시울이 훅 달아오르고 한꺼번에 너무 많은 분량을 읽으면 그 감정들이 한번에 머리 위로 쏟아지는 기분이라 정말 힘들었지만, 그럼에도 손에 잡은 이상 끝까지 다 읽지 않으면 예의가 아닐 것 같았다.

“여자가 살짝 몸을 일으키더니 나에게 조개로 된 아름다운 분통을 내밀었어. 모르긴 몰라도 가진 것 중에서 가장 값나가는 물건인 것 같더라고. 분통을 열었지. 그러자 사방에 총탄이 날아다니고 포성이 울리는 그 한밤에 분 향기가 퍼지는데… 아, 그건 정말 특별한 무엇이었어… 그때를 생각하면 지금도 눈물이 나려고 해… 그 분 향기, 그 조개 뚜껑… 그 작은 생명… 여자 아기… 집에 와 있는 것 같고… 진짜 여자의 삶인 것 같은 느낌…”

다 읽고 나니 전쟁은 언제나 온전히 남자들만의 것이구나, 하는 허탈감이 밀려왔던 책. 그럼에도 읽을 수 있어 다행이었던 책.

“우리 이야기는 꼭 안 써도 돼… 우리를 잊어버리지만 마… 당신과 내가 이렇게 서로 이야기를 나눴잖아. 같이 울었고. 그러니까 헤어질 때 뒤돌아서 우리를 봐줘. 우리들 집도. 낯선 사람처럼 한 번만 돌아보지 말고 두 번은 돌아봐줘. 내 사람처럼. 다른 건 더 필요 없어. 뒤돌아봐주기만 하면 돼…”

5 responses

블로그에 감상글 남기신 거 보고 언젠가 읽어봐야겠다 메모해뒀는데 마침 회사 전자도서관에 이북으로 들어와서 어제 읽었어요. 읽다가 눈물이 차올라 티슈로 꾹꾹 눌러대고 그리고 다시 읽고, 또 울고…감정이 덧칠되어 윤색되었다고 할지도 몰라도…그 또한 처절한 현실이기에 참으로 아픈 내용들이었어요. ㅠㅠ 다른 이들에게도 꼭 읽어보시라 추천하고 싶지만…제가 다시 읽을 용기는 안 날 것 같네요…

올해 읽은 책 중에 제일 기억에 남고 좋은 책이었는데 보통 이런 건 제가 따로 한권 사두는 편이건만 도저히 다시 읽을 엄두는 안 나서 따로 사지는 않았어요. -_-; 대신 기회 있을 때 주변에 선물하고 싶더라고요. 나중에 혜린이가 좀 크면 읽어보라고 하고 싶기도 하고…

마침 오늘은 도서관에 구매신청했던 ‘조선의 딸, 총을 들다’가 들어와서 빌려왔는데 읽고 괜찮으면 글 남길게요. : )

저는 읽다가 포기했어요 도저히 계속 읽을 수가 없더라구요.

책 후반으로 가면 점점 더 날것의 우리가 읽으면서 걱정하는 전쟁터에서의 여자로 살아남는 곤란함에 대한 이야기가 많이 나와요. 지금까지 책 읽으면서 정말 무심코 눈물이 왈칵 올라온 건 이번이 처음이었던 거 같아요.

마지막 한장까지 괴롭긴 했는데 거의 후반부에 나오는 저 인터뷰 글처럼 기억해주길 바라고 뒤돌아봐주길 바라는 마음인 것 같아서 책을 놓지는 못하겠더라고요.

ㅠㅠ 그렇군요 그럼 다시 한번 도전해보겠습니다 너무 괴롭더라구요…