요즘 월북한 미술평론가 근원 김용준의 수필집을 읽고 있는데

Ⅰ. 수필 내용 중에

서울로 올라온 뒤로 한번은 노시산방의 새 주인 수화(김환기)를 만났더니 그의 말이 ‘노시산방을 사만 원에 팔라는 작자가 생기고 보니 나에게 대해 ‘대단히 미안한 생각이 난다’는 것이다.

p127-8

그리고 그후로 수화는 가끔 나에게 돈도 쓰라고 집어주고 그가 사랑하는 좋은 골동품도 갖다주고 하는 것이다.

(중략)

노시산방이 지금쯤은 백만 원의 값이 갈는지도 모른다. 천만 원, 억만 원의 값이 될는지도 모른다.

그러나 지금 나에게 노시산방은 한 덩어리 환영에 불과하다.

노시산방이란 한 덩어리의 환영을 인연감아 까부라져 가는 예술심이 살아나고 거기에게 현대가 가질 수 없는 한 사람의 예술가를 얻었다는 것이 무엇보다 기쁜 일이다.

감나무가 마음에 들어 산 성북동의 집에 노시산방이라는 이름을 붙이고 살다가 친구 수화 김환기에게 팔고 의정부로 옮겼는데 그 이후에 그 집 가격이 계속 올라 집을 산 친구가 정작 미안해서 그 뒤로도 계속 챙겨줬다는 글을 읽고 있자니 ‘아… 저 시절에도 서울 시내 집은 함부로 파는 게 아니었나보다’ 라며 실소하는 내 속물적인 감상.(실제 저 당시 성북동은 서울은 아니고 고양시였다고.)

Ⅱ. 미술하는 지인들 중에 재능있는 친구들은 단명하였더라는 슬픈 이야기를 하면서 **는 아깝게 먼저 가고 ##도 안타깝고 어쩌고 하더니 갑자기 중간에

토수(황술조)는 퍽 진실하고 침착하고 온정 있고 의리 있는 친구였다.

그러한 토수이면서도 이상하게도 그는 일종의 변태성이 있었다.

동경 있을 때 길을 가다 말고 전차에 오르려는 양장한 여성의 다리에다 쫓아가서 입을 대고 빨았다는 이야기도 내가 듣고 웃었거니와, 그는 어느 집이든 누구의 발에든 윤기가 흐르게 반질반질 닦은 구두를 보면 견딜 수 없다는 것이다.

그래서 곧잘 남의 집 신장에 잘 닦아 놓은 구두코를 걸핏하면 핥았다는 것이다.

아무튼 토수는 좋은 친구였다.

(‘아무튼’ 좋은 친구였다고 하면 해결되는 게 아니잖아…)

죽은 친구를 이렇게까지 공개 처형을 하나! 생각하면서 읽었는데 그 다음 수필을 보고 한참 웃었다.

나에겐 H란 친구가 있소. H는 긴자 통에서 전차를 잡아타는 어떤 양장 미인의 각선의 아름다움에 홀려서 단번에 쫓아가서 그 여성의 다리에다 키를 하였다 하오. H는 새로 닦은 구두가 반짝반짝 빛나는 것을 보면 그 매력에 취해서 때때로 핥아 보기 좋아하는 버릇이 있는 친구이지만, 이것 역시 그 신비스런 감각의 미를 느끼고자 함이 아니겠소?(전날 나는 H의 이 사건을 잡지에 발표하였다가 H에게 단단히 욕을 먹은 일이 있으면서도 지금 또 쓰는 것이요마는)

죽기 전에도 이미 두번쯤 이 이야기를 공개적으로 썼고 그때는 적어도 이니셜로 표기해주더니 죽고 나서는 그냥 실명 까버린거냐…(그것도 살아있을 때 당사자가 싫어했구만)

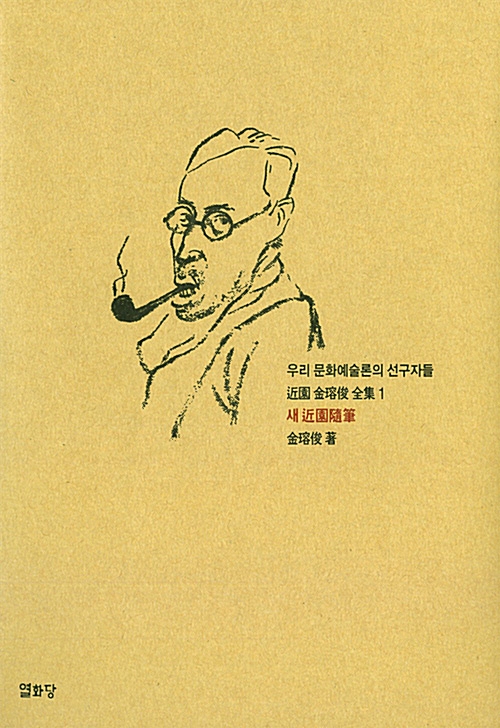

변월룡이 그린 이 근원의 초상화 한장에서 풍기는 깐깐함, 예민함이 마음에 들어서 책을 잡긴 했는데…

수필집을 읽고 나면 이 그림에서 느껴지는 분위기랑 글은 어쨌거나 꽤 닮아있다.

글을 정말 잘 쓰는 사람이라는 평이 많아서 오랜만에 좋은 문장을 읽고 싶은 마음에 잡았는데 미술하시는 분이라 그런가 글도 세상 예민하고 바닥 파는 내용도 많고 까칠한 데다 뜬금없이 미술에 있어서의 여성 모델에 대해 논하면서 ‘한국 여자 몸매가 확실히 다른 나라보다 라인이 별로’라느니 하는 이야기가 툭툭 튀어나와서 마음에 안 들 때도 있지만 글솜씨는 정말 훌륭하고 ‘그림을 그리는 사람에게도 굶어죽지 않을 정도의 지원은 필요하고, 지금의 미술은 실력보다는 작가의 영업에 좌우되는 데다가 상업적, 투자가치 위주로 흘러가고 있다’는 논조의 글 같은 걸 읽다보면 요즘 썼다고 해도 믿을 만큼 세상은 바뀌지 않았구나 싶다.