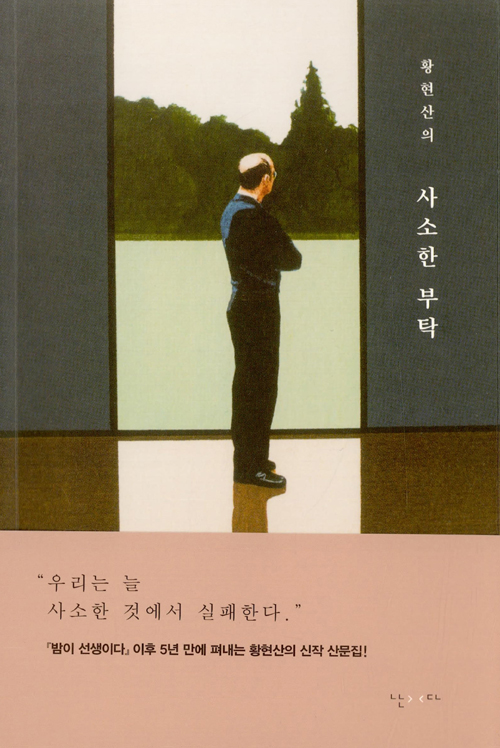

도서관에서 어렵게 빌리고는 요사이 이상하게 뭘 읽든 글이 눈에 잘 안 들어와서 꽤 오래 방치해뒀다.

반납일이 다가오길래 한번 연장해서 추석 연휴에 읽어야겠다 했더니 인기가 있는 책이라 여지없이 뒤에는 대기자가 줄을 서 있었고, 연장이 안되니 날짜에 맞춰 반납해야 하는데 결국은 반납일 하루 전에야 벼락치기로 읽어 내렸다.

이전 책인 ‘밤이 선생이다’를 읽을 때, 정갈한 문체에 에세이 컬럼 한 편에서 반드시 한 문장 정도는 마음에 와닿을 정도로 깊은 이야기가 가득함에도 이상하게 길게 붙잡고 읽기가 힘들었는데 이번에도 비슷해서 왜 그럴까 생각해보니 컬럼을 모아둔 거라 2~3페이지 분량의 호흡이 짧은 글이 많이 모여있어서 천천히 나눠 읽으며 음미해야지 단숨에 한 권을 끝내려고 하다보면 내용에 상관없이 지쳐버린다.(책을 읽으면 보통 잡고 그 자리에서 끝내는 편이라)

올여름 작가가 갑작스럽게 세상을 뜨고 나니 이 책의 제목은 왠지 더 의미심장하게 다가오고 반납하기에 급급해서 좋은 글에 제대로 공감하지 못하고 흘려버린 것 같아 아무래도 이북으로 구매해서 짬짬이 꺼내봐야할 것 같다.

한 지식 체계의 변두리에서는 지식이 낡은 경험을 식민지화하지만, 오히려 중심부에서는 지식이 늘 겸손한 태도로 세상을 본다. 제가 무지 앞에 서 있을 뿐 아니라 무지에 둘러싸여 있음을 자각하는 것이 공부하는 사람의 태도다.

먼저 들어야 할 것은 희생자의 서사다.

역사의 발전은 늘 희생자의 서사로부터 시작한다.