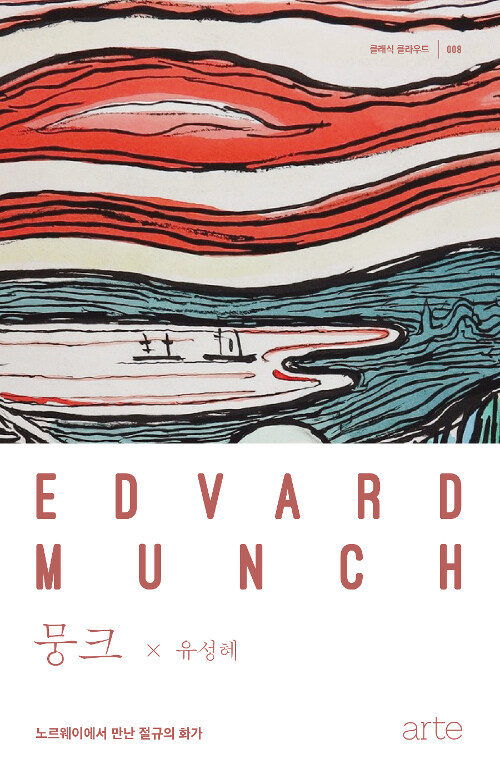

수 프리도의 ‘에드바르 뭉크’를 읽고 나니 이 길고 긴 서사를 좀 정리해줄 책이 필요했는데 문득 생각난 게 arte 출판사에서 내고 있는 클래식 클라우드 시리즈.

페르메이르에 대해 알고 싶을 때 찾은 시리즈인데, 한 사람의 인생에 대해 이야기하면서 작가가 그 사람이 살았던 지역을 돌아다니며 사진과 도판을 많이 실어놓는 편이라 정리삼아 읽기 좋을 것 같아 도서관에서 빌렸는데 역시나 내 생각이 맞았다.

수 프리도의 ‘에드바르 뭉크’는 있는 그대로의 사실을 서술했다면 이 클래식 클라우드의 ‘뭉크’는 이 책을 쓴 사람의 관점이 좀더 들어가 있는 편. 80년 길고 긴 시간의 흐름을 내내 활자로 된 지역명과 그림 제목만으로 읽다가 이쪽으로 넘어오니 장소와 그림들을 눈으로 확인할 수 있어 좋았다.

니체와 뭉크라니 이 얼마나 절묘한 조합인지.

재미있는 건 뭉크는 실제로 니체를 만나 이 그림을 그린 게 아니라 니체 사후에 그 여동생의 부탁으로 사진과 자료, 자문을 받아 완성한 작품.

그럼에도 마치 니체를 잘 알고 있는 사람처럼 그의 본질적인 이미지를 너무 잘 그려냈다.

뭉크는 절규로 유명하지만 실제로는 유난히 초상화를 잘 그렸는데, 그 초상화는 대부분 그림의 주인공은 어딘가 그림이 마음에 안 차지만 주변에서 그 그림을 보면 정말 닮았다고 했다고. 사람을 본질을 관찰하는 눈이 뛰어났던 모양.

이 책에서 가장 인상적인 부분은 뭉크의 인생 후반부에 대한 지적이었다.

뭉크는 1916년 쉰두 살의 나이에 크리스티아니아로 돌아와 정착한 후 사망할 때까지 인생의 1/3을 그곳에 거주했는데 이곳에서 그는 오랫동안 외로움을 자초하고 외부와 격리된 생활을 한다.

뭉크는 평생 죽음을 곁에 두고 살았다.

(중략)

그런 바탕 위에서 50대에 들어서 뭉크는 에켈리 집을 구입하면서 그곳을 인생의 마지막 종착지로 생각했을 것이다. 그곳에서 그는 인생의 남은 시간을 아무에게도 구속받지 않고 살고 싶었을 것이다.

p.289

그랬기에 뭉크는 에켈리에서 은둔하며 자신이 그리고 싶은 그림을 그리면서 언젠가 찾아올 죽음을 기다리고 있었던 건지도 모른다. 하지만 갑작스럽고 이른 죽음에 대한 걱정과는 달리 뭉크는 여든 살까지 장수했고, 너무 긴 시간을 외로이 보냈다.

사랑하는 가족들이 이른 나이에 갑자기 하나 둘 자신을 떠나는 것을 지켜본 뭉크는 자신의 수명도 그리 길지 않을 거라 짐작했을 테고 쉰이 넘자 이제 인생의 ‘마무리’가 필요하다는 생각에 마음껏 자신의 작품 세계에 빠져들기 위해 마치 달팽이처럼 껍질 안으로 힘껏 들어갔지만 어이없게도 그 뒤로 30여년을 스스로 고독 안에 가둬버렸다. 한번 작정하고 껍질 안으로 말려 들어간 마음은 선뜻 다시 밖으로 나오기 힘들기 마련이고 껍질 안에서 어쩔 줄 모른 채 고독했을 것을 생각하니, 뭉크의 삶은 대체로 이렇게 애처롭다.

여행 내내 저녁에 숙소에 돌아와 잠깐씩 잡았다가 그럭저럭 한 권 다 읽고 돌아왔는데 생각할수록 ‘일찍 죽을 것 같아 세상을 등졌는데 그러고 30년을 더 살았다’는 게 어이가 없어서 기록.

니체는 오늘이 한번 더 오더라도 그 이상 더 잘 살아낼 수 없을 만큼 최선을 다해서 살아야 하는 삶에 대해서도 말했었는데 그건 뭉크에게 가서 닿지 못했나보다.

내일이 없을 수도 있으니 미리 정리를 할 게 아니라 그래서 오늘은 늘 최선이어야 한다.

Leave a Reply