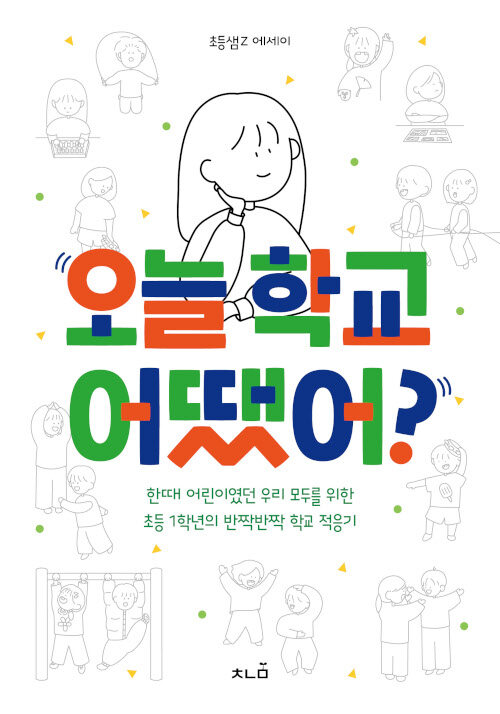

언제부터였는지 기억이 안 나는데 트위터에 알티로 보고 재미있어서 팔로우하고 있던 계정의 주인분이 책을 내셨다.

초1 담임 교사만 무려 5년째라시는데 처음에 듣고 생불(生佛)이신가 했다.

린양의 초1 반은 유난히 화려해서, 학년이 올라간 후에도 1학년 때 몇 반이셨어요, 라는 질문에 *반이었어요 라고 답하면 대부분의 엄마들이 의미심장(?)한 눈빛으로 Aㅏ…. 라고 말하며 더 묻지 않을 정도.

린양의 표현을 빌자면 그 후로도 전교에서 두고두고 악명을 떨친 학생이 그 반에 서너 명 포진해 있었고 나중에 알고보니 조용한 타입인 린양은 선생님의 편의상 1년 내내 그 아이들 주변 자리에서 벗어날 수 없었으며, 아이 엄마들도 묘하게 텐션이 높아서 ‘놀이터에서 머리채 잡기’와 ‘입에 담을 수 없는 상욕하기’ 이벤트가 있었던(나는 그때도 당연히 무리 밖에 있어서 한참 뒤에야 다른 반 엄마들에게 ‘그 반에 뫄뫄한 일이 있었다면서요, 라고 듣고 ‘웡, 그런 일이 있었나요’ 했다만) 그야말로 전쟁같은 1년이었다.

담임 선생님은 정년 퇴임이 얼마 남지 않은, 늘 곱게 잘 차려입으신 우아한 분이셨는데 교직 생활의 말년 운이 영 좋지 않으셨던 듯하다. 평소에 정년을 채우겠다고 하셨다는데 그 해에 완전히 기력을 잃으셨는지 다음해에 바로 퇴직하셨다고….

나와 린양에게 초1의 기억이란 대충 이런지라 이 책이 읽으면서 오히려 ‘힐링’의 시간이었다. 우리가 겪은 일은 많은 일 중 하나이고 세상에는 이렇게 자신의 직업에 대해 고민하고 책임감을 가지고 악전고투 중인 분도 계신다는 사실에 안도한다.

이 책에 나오는 것처럼 우리 세대의 학교 시절을 떠올리면서 학교 생활에 대해 입을 대기에는 우리 때와 지금의 학교는 너무 많이 다르다.

린양의 초등학교 6년 동안 여러 선생님을 만났고 좋은 분, 특이한 분, 의욕이 없는 분 등등 다양하기도 했지만 예전에 비해 학부모의 선생님에 대한 예의가 심하게 결핍되어 있는 것도 사실.

‘공부 잘하는 아이’보다는 ‘좋은 아이’로 키우기 위해서는 학교와 가정간의 존중과 협조가 절실하다.

아이를 입학시키면서는 많이 컸다고 생각했지만 학교 앞을 지나다 1학년이 지나가는 걸 보면 ‘저렇게 어렸던가’ 깜짝 놀란다. 책을 읽으며 그 ‘어린’ 아이들의 땀내나고 귀여운 이야기, 마음 졸이는 모습에 내내 행복했다.

그리고 의외로 대부분 관심을 가지지 않는, 코로나 시대를 겪으며 성장하고 있는 어린이들에 대한 세심하고 장기적인 기록이라는 면에서도 의의가 크지 않을까.

린양이 학교에서 돌아오면 늘 ‘학교에서 별일 없었어?’라고 묻는다.

학교에서 ‘별일’이 많았던 때(…)부터 생긴 습관인데 이 책 제목을 보고 있자니 앞으로는 ‘별일 없었냐’고 묻지 말고 ‘오늘 하루 어땠냐’고 물어야겠다.

꼬꼬마들에게 항상 이야기한다. 너희들이 1학년 때 배운 것만 잘 기억하고 살아도 커서 훌륭한 어른이 된다고. 나쁜 어른들은 1학년 때 배운 걸 실천하지 않아서 그런 거라고. 세상 모든 사람들이 1학년 때 배운 것만 실천하고 살아도 세상에 범죄는 없다. 이건 진짜다.

p.256

어린이는 어린이라서 더 존중받아야 한다. 하나의 오롯한 존재로 대접받아야 한다. 결과보다는 과정에 초점을 맞춰 격려해주어야 한다. 어린이의 귀여움은 그 모든 과정 속에서 한껏 배우고 자라는 순간순간의 찬란함으로부터 나온다.

p.285

꼬꼬마들에게 항상 하는 말.

p.304

괜찮아요.

결과가 나쁠 수도 있어요.

언제나 성공만 할 수는 없잖아?

하지만 우리는 항상 배울 수 있어.

실패할 때도 배우고, 성공할 때도 배우고.

언제나 배울 수 있다는 게 제일 멋진 거예요.

하나씩 차근차근 서두르지 말고 해보자.

그럼 언젠가는 할 수 있어!

주변에 학부모가 되는 지인이 있으면 선물하기 딱 좋은 책인데 누구 없나, 생각해보다가 정말로 이제 내 주변에 그렇게 어린 아이가 있는 집이 없다는 사실에 다시 한번 놀랐다. 내 나이가 어느새…

Leave a Reply