2017년에 샌프란에 갔을 때 타이밍 좋게 뭉크전을 봤었다.

보통 그렇게 전시회를 보고 나면 그 화가에 대한 책이라도 한 권 찾아보는 편인데 그럴 의욕을 전혀 못 느끼고 지나갔다가 얼마 전 디멘티토님 블로그에 올라온 책을 보고 ‘그러고보니 그때 왜 뭉크에 대해서는 더 안 궁금했을까’ 생각해보니 그 날 전시회에 걸려있는 그림들이 정말 무시무시하게 박력있게 우울해서 다 보고 나온 것만으로 에너지를 깎여서 뭘 더 알고 싶은 의욕도 나지 않았나보다.

특히 지금도 한번씩 기억나는 건 이 마돈나인데 실물로 보면 저런 색감이 아니라 더 붉은 색이 강하고 그림 자체에서 내뿜는 ‘기’가 어마어마해서 일본 괴담 같은 데에 나오는 혼이 드나드는 그림 같은 게 현실에 있다면 저렇지 않을까 싶을 정도였다. 그리고 시간이 갈수록 내 기억 속의 이 그림은 조금씩 조금씩 귀기를 더해간다.

어쨌거나.

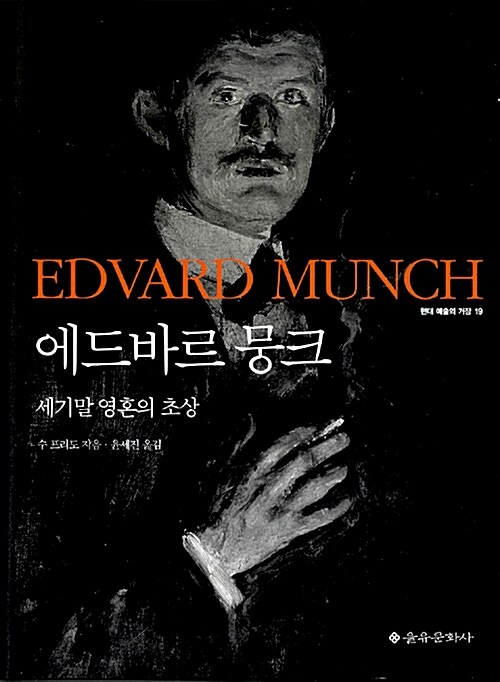

이제서야 빌려본 에드바르 뭉크의 전기.

저 멀리

에드바르 뭉크

하늘과 바다가 만나는 부드러운 수평선

바다. 존재만큼이나 불가해한 것

존재, 죽음만큼이나 불가해한 것

죽음, 동경만큼이나 영원한 것

이 화가의 인생은 딱 한 마디로 요약하자면 골골 백년.

(젊을 때 그렇게 알콜 중독에 약물 중독 가지가지 했는데 무려 스페인 독감도 이겨냈다.)

보통 이 그림과 함께 뭉크는 어머니, 누이를 모두 결핵으로 잃고 본인도 병약했다는 설명을 접하게 되는데 정작 형제 중 가장 건강했던 남동생은 먼저 세상을 떠났고 뭉크는 80살이 넘게 살았다.

아니, 그는 병약하게 태어나 가까운 사람들의 죽음을 겪으며 자신도 적지 않게 죽음을 마주하면서 그렇게 80여년을 ‘살아냈다’. 그의 작품도 인상적이지만 이 ‘생존(survive)’이 나에게는 너무나 인상적이었다.

“죽는다는 것, 그건 아마도 네 두 눈을 뽑는 것과 같을 것이다. 너는 더 이상 아무것도 볼 수 없다. 죽음, 그건 아마도 지하실로 내던져지는 것과 같을 것이다. 모두가 너를 떠났다. 그들은 문을 쾅 닫고 가버렸다. 너는 아무것도 볼 수 없다. 차고 끈적끈적한 죽음의 악취만이 느껴질 뿐이다. 거기엔 한줄기 빛도 없다.”

p.224

얼마전에 알쓸인잡에서 어느 패널이 말했듯이 어떤 사상이 새로 등장하는 과정은 보통 문학에서 시작되고 그 뒤로 미술이 따라가는 경우가 많은데 뭉크는 드물게 문학보다 앞서가는 사람이었다. 그래서 당연한 수순이지만 그의 그림은 초반에는 누구에게도 이해받지 못했고 세상이 그의 사상을 따라잡았을 때에야 비로소 그림의 진가를 평가받는다.(그래도 고흐처럼 죽고나서 인정받는 것보다야 낫겠지만).

“정서적인 관점이 아니라 지적인 관점에서 그는 충동적이다. 그는 절대 지식인이 아니다. 그의 미술은 사고의 모태인 동시에 사고의 소산이다. 아니, 그런 사고의 표현이다. 마테를링크의 드라마나 다른 문학 작품에서와 마찬가지로, 뭉크는 화가로서의 재능을 통해 자신의 영혼을 열어 보이고, 그 가장 내밀한 부분을 드러낸다.”

p.312

백만장자 뭉크의 신화가 노르웨이 신문지상을 버터처럼 두껍게 덮었다. 예전에는 성공하지 못해서 평판이 나빴는데, 이제는 성공했다는 이유로 안 좋은 평판을 들었다.

p.509

무계획적이고 닥치는대로 살아나갔지만 그런 그가 용케 주저앉거나 스스로 세상을 저버리지 않을 수 있었던 원동력은 마음 속의 작은 철심처럼 단단히 박힌 가족에 대한 책임감이었다는 게 한편으로는 찡했다. 마지막까지 자신의 이모와 누이들을 챙겼고(그럼에도 수십년 동안 직접 만나지는 않고 끊임없이 편지와 전화로만 교류했다는 점도 뭉크 답다) 세계적인 환영을 받는 순간에도 조국인 노르웨이의 인정만은 받지 못한 채, 그럼에도 자신의 모든 아이들(작품들)을 국가에 증여하고자 한 전형적인 세기말의 인물. 그래서 마지막에 죽은 후 본인이 원하는 방식의 장례조차 치르지 못하고 국가에 ‘이용당한’ 것이 안타깝다.

이 책이 뭉크의 일생에 대해 촘촘하게 서술해서 마음에 들긴 했는데 본문에 도판이 너무 없어서 설명만으로 그림을 알 수가 없어 아예 뭉크 그림들을 연대순으로 모니터에 펴놓고 읽었다;; 뭉크전을 보기 전에 이 책을 봤더라면 좋았을걸, 하는 아쉬움이 이제와서 남는다.

Leave a Reply