아무래도 유명한 작가의 전시회이니 방학 시즌에 들어서면 사람이 붐빌 듯해서 좀 일찌감치 관람에 나섰습니다.

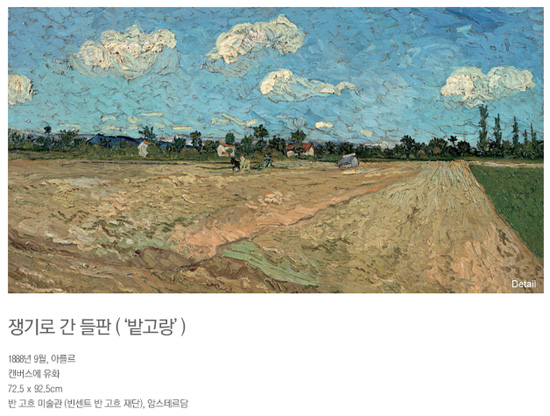

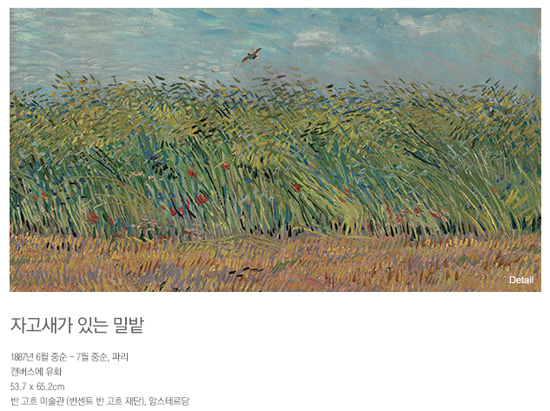

이번 전시는 2007년 반 고흐전의 연작 중 하나로, 반고흐의 일생에 있어 ‘파리 시기’라고 불리는 1886~1888년 사이의 유화작품 60점이 전시되어 있고 이후 마지막 세번째 후반기 작품들을 중심으로 한번 더 전시회를 계획하고 있다네요.

이런 유명한 작가 전시회는 정작 가서 보면 유명한 작품은 많이 빠져있는 경우가 많아서 크게 기대하지 않고 나섰는데 일단 반 고흐 하면 떠오르는 자화상들, 탕귀 영감의 초상 등, 유명작들이 꽤 많이 와있었네요.

전시회 구성도 보통의 연대기적인 방식이 아니라 우선 다양한 ‘주제’를 설정하고 거기에 따라 답을 찾아나가는 식이라 훨씬 집중이 잘 되더군요.

작품의 재료는 무엇인가, 라든지 작품은 어떻게 시작되었는가, 작품의 색은 어떤 색인가(워낙 저렴한 물감을 썼다보니 작가가 그렸을 당시와 지금의 색이 달라진 작품들이 많으니…) 등등.

워낙 가난해서 작품을 그렸던 캔버스 위에 재작업하는 일이 빈번해서 전시된 작품 옆에 자외선 촬영으로 그 아래 그려진 그림을 찍은 것도 같이 전시해두거나(근데 이게 시커멓고 제대로 알아보기가 힘들어서 좀 무섭게 보이기도 하더군요…-_-;) 캔버스가 아닌 판넬이나 차 상자 같은 곳에 그린 그림들, 색 조합을 보려고 썼던 털실 상자 등등도 전시되어 있어 전체적으로 제법 아기자기합니다.

고흐의 작품은 예전에 오르셰 미술관전에서 ‘아를의 별이 빛나는 밤’을 보며 실물의 그 입체감에 반해서 인쇄된 그림을 백번 본다 한들 실물을 한번 보는 것만 못하구나 라는 것을 실감했었지만 이번에 그의 이런저런 작품들을 직접 보다보니 당시에도 그렇게까지 죽어라 안 팔릴 정도의 작품들은 아니었을 것 같은데… 라는 안타까움 마저 들었네요. -_-;

죽어가는 순간에는 ‘인생의 고통이란 살아 있는 그 자체다’라고 했을 만큼 일생이 실패의 연속이었으나 아이러니하게도 죽고 난 이후에는 어처구니 없을만큼의 유명세와 작품성을 인정받았던 것을 생각해보면 전시회 거의 후반부 벽에 써 있는 글귀에 문득 가슴이 먹먹해집니다.

언젠가 내 그림들은 물감 값 이상의 가격에 팔릴 날이 올 것이다.

이상하게 다 보고 나오니 애잔하고 여운이 남아 한번쯤 더 그림을 보러 가고 싶은 전시회였네요.

4 responses

덕분에 잘 구경했어요. 갑자기 ktx끊고 싶다는…부산에 올건지 함 알아봐야겠어요…

@gelagela2 토요일인가는 9시까지 연장 전시하더라구요. 내년 3월까지이니 시간 되시면 한번쯤 보러가시는 거 추천해요. ^^

저도 별이 흐르는 밤 뉴욕에서 보고 한참을 멍하게 서있었던 기억이. 🙂

볼 때마다 참 멍하니 넋을 놓게 하는데 왜 그렇게 그 시절에는 그림이 안 팔렸을까요. -_-;;