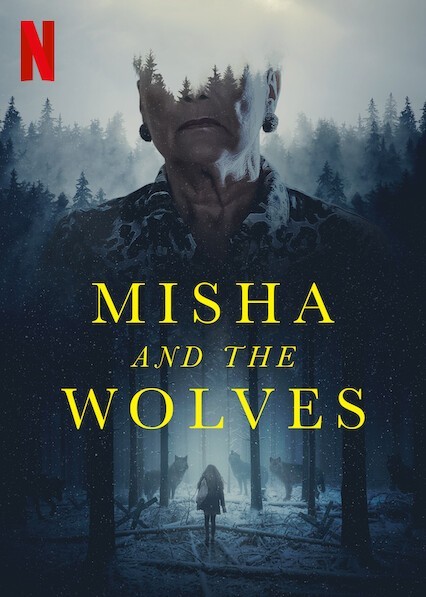

제목을 보고 처음 생각난 건

이었는데.

별 상관 없는 내용이었다.( ”)

나치의 유대인 학살 시기에 7살이었던 미샤.

그녀는 숲속에서 늑대 무리와 생활하며 목숨을 건졌는데…

살아남아 미국에 살던 미샤는 주변 사람들에게 이 이야기를 하게 되고 당연하지만 어느 출판사의 접촉으로 이야기는 책으로 출간되어 유럽 등지까지 퍼져나가 순식간에 베스트셀러가 되어 영화화까지 이르렀다. 그러나 그 이면에는 놀라운 반전이 있었는데.

여기에서 반전이라면 하나밖에 없으니, 그녀의 이야기는 모두 거짓이었다.

거짓말을 유지하는 데에 한계를 느꼈는지 난데없이 미샤는 출판사에 ‘피해자인 자신에게 과도한 압박을 했다’며 소송을 걸었고 크게 패소한 출판사 사장은 그동안의 일에 대해 블로그에 올렸는데 그 글을 본 누군가가 그녀에게 ‘미샤의 책이 미국판과 유럽판에 다른 부분들이 있었다’는 점을 지적하자 그제서야 출판사 사장은 실제 홀로코스트의 피해자이자 홀로코스트 연구가에게 미샤가 정말로 책에 말한대로 홀로코스트의 피해자인지 조사를 맡긴다(책 다 낸 다음에?).

나치의 핍박이 막 시작될 당시에 ‘숨겨진 아이’라고 해서 급하게 유대인 아이들을 일반 가정집에 입양을 보내 유대인임을 숨기는 일이 성행했는데 미샤는 본인도 이 ‘숨겨진 아이’ 중 하나였고 자신을 맡은 집에서 자기를 너무 구박해서 부모를 찾겠다고 무작정 뛰쳐나와 산속으로 들어갔다가 늑대와 함께 살게 됐다고 말했었다.

다큐멘터리를 보는 입장에서는 그게 가능한가? 의심부터 가지만 한편으로는 ‘홀로코스트의 피해자’를 의심할 수 없다는 거부감이 사람들로 하여금 이 이야기를 믿게 만든 게 아닐까 싶다.

혹은 나치 치하에서 이 정도로 힘들게 살아남은 드라마틱한 이야기를 우리는 ‘원했던’ 걸지도.

어쨌거나 이 다큐에서 설명해주는 ‘숨겨진 아이’ 시스템에 대한 설명이 좀 놀라웠다.

전쟁 중에 유대인 수호 위원회가 구조자의 이름, 아이 부모의 이름이 들어간 숨겨진 유대계 아동의 명단을 작성했고 (그 명단은 지금 전쟁피해자 보호국 자료관에 남아 있다고) 당시에는 극비 중의 극비였는데(나치가 손에 넣으면 아이들을 모두 찾아낼 테니까) 각기 다른 소책자 네 권으로 만들었고 네 권이 다 있어야만 아이를 찾을 수 있는데 네 권을 모두 다른 장소에 분산 보관해 나치가 한권만 손에 넣으면 소용이 없도록 되어 있었단다. 전쟁이 끝난 후 네 권을 책이 다 모이고 나서야 자신의 아이가 어느 집에 가 있는지 찾을 수 있었다는데 그렇게 절박한 상황에서도 저렇게까지 시스템을 갖췄다니 혀를 내두를 따름이었다.

현실은 단순히 거짓말을 한 미샤가 가해자, 출판사는 사기당한 피해자인 것도 아니다.

출판사는 분명히 관련 학계 사람에게 책 원고를 보내 미리 컨펌을 한번 받았었고 그쪽에서는 ‘나 같으면 이 책은 내지 않겠다’는 말을 듣고서도 분명히 ‘돈이 될 것’ 같으니 그 이야기를 진짜라고 ‘믿고 싶어’ 하면서 출판을 했겠지. 아마 중간에 미샤와의 관계가 틀어지지 않았다면 이 이야기가 거짓인지 밝혀질 일도 없었을테고.

어쨌거나 다른 것도 아닌 홀로코스트를 자기 일인양 가져간 사람이 제일 최악이고 (출판사 사장은 본인이 피해자인 양 내내 인터뷰를 하지만) 그걸 돈벌이에 쓸 생각을 한 사람도 크게 다를 바 없어 보였다.

그리고 우리는 ‘믿고 싶은 이야기’는 참 쉽게 믿는다.

넷플릭스에서 가끔 괜찮은 다큐멘터리를 한번씩 건지는데 이것도 그 중 하나.

어제 본, 제작비를 수십억 썼다는 그레이맨 보다 이 짧은 다큐가 더 드라마틱했다.

역시 허구는 현실을 따라갈 수 없나보다.

Leave a Reply